スキップ町家

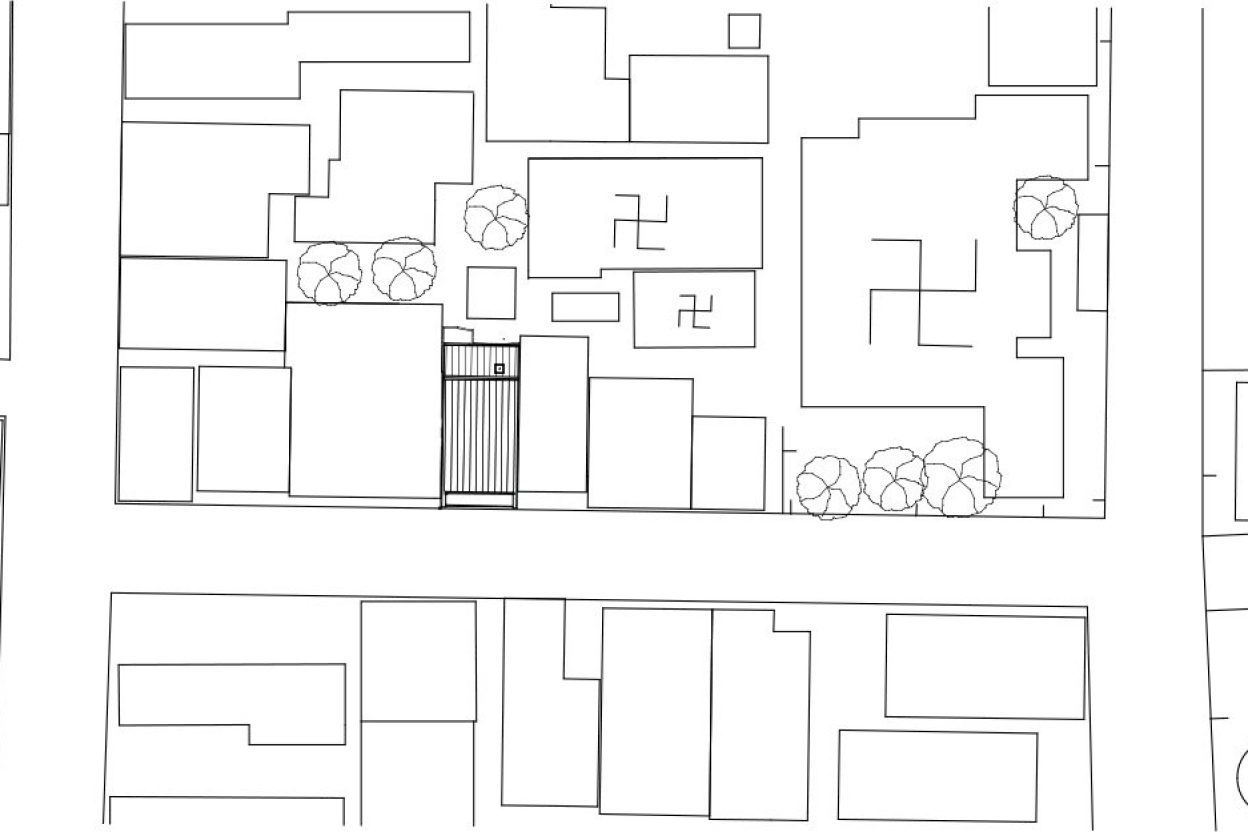

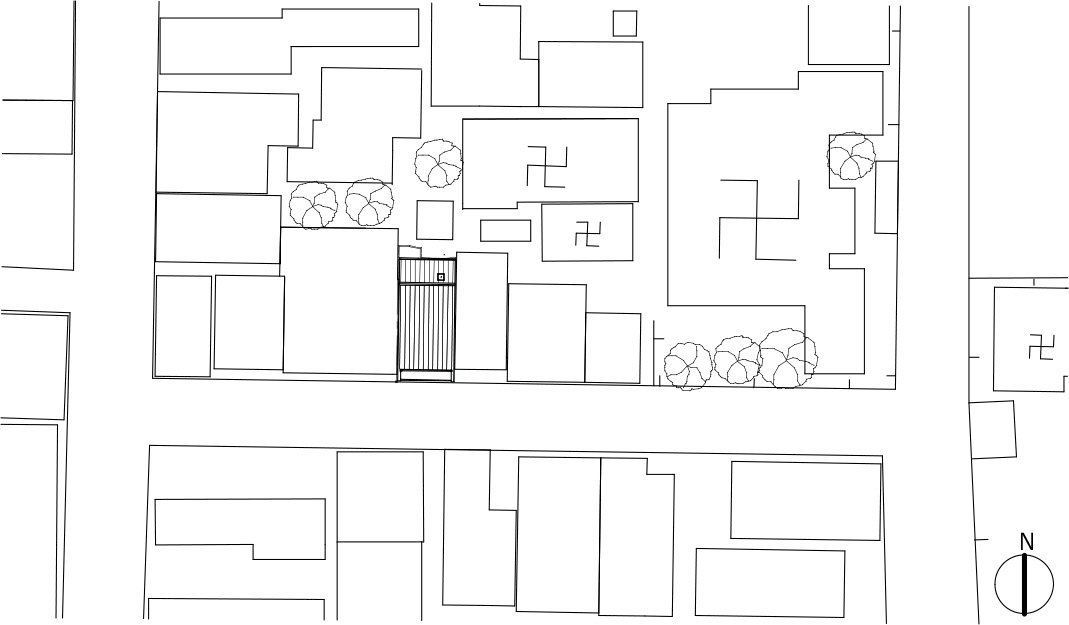

界隈は商業地区のはずれのお寺の点在する地域。大通りから少し入った建てこんだ住宅街で、落ち着いた雰囲気だった。敷地は間口4.9m、奥行10.5mで北側にコブ付、南側接道。

京都市内はうなぎの寝床で有名なように、間口が狭く、奥行の長い土地が多くある。

狭い間口に居住性を確保するため、目一杯建物を広げると、両サイドからの採光は難しくなる。旧来であれば坪庭をとるところかもしれないが、現実は旧来の敷地をさらに小分けし、狭小敷地になっているため、敷地内に坪庭を確保すると建築面積が不足する。

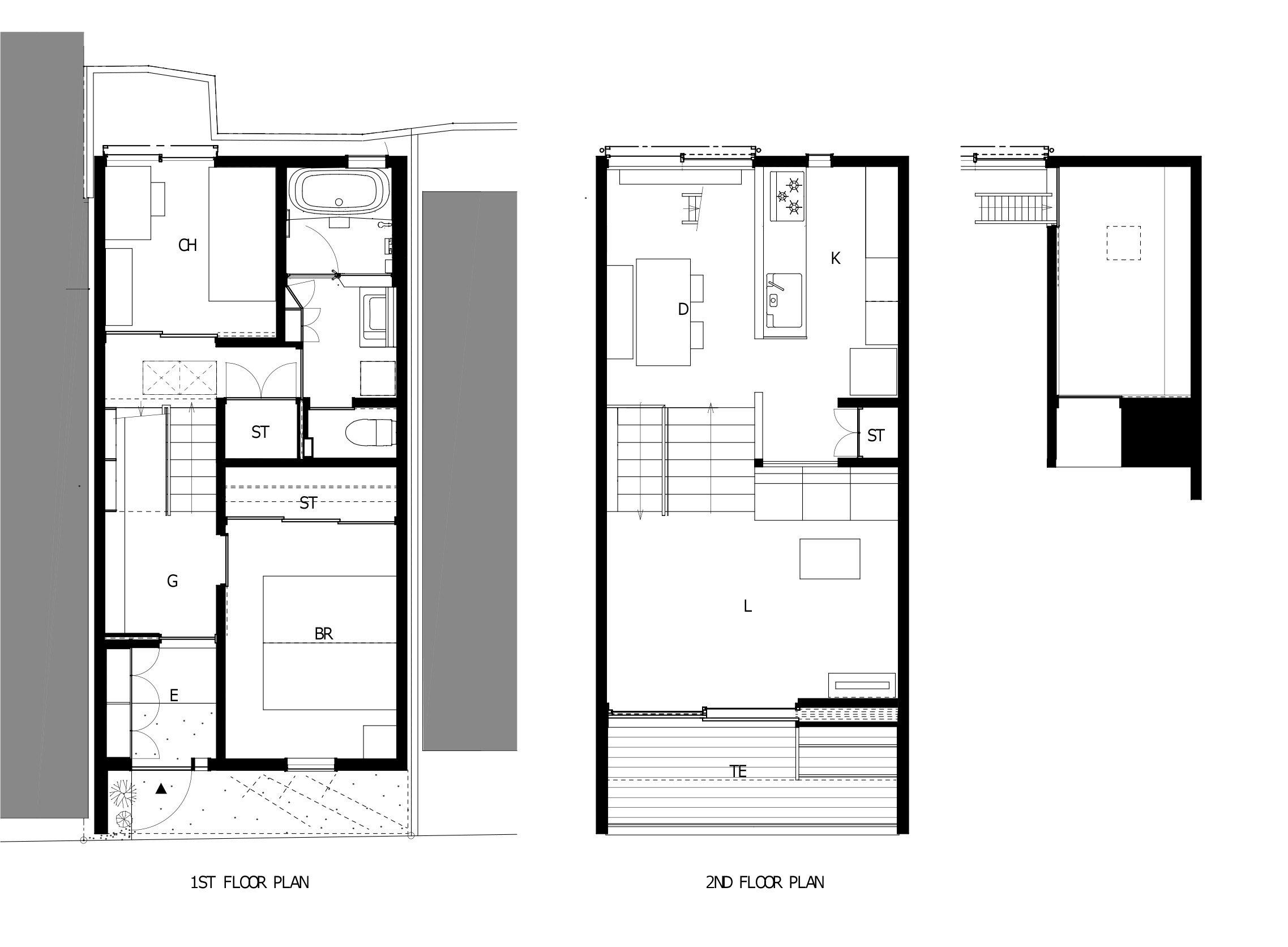

間口2間半、奥行5間、建坪12.5坪をいかに広く使うか、

空地や余地を共有して成立している市街地のワンピースとしていかに縫い込んでいくか、

が課題だった。

この敷地の場合、東西隣地側はほぼ余地はないが南前面道路に加え、裏手の北側にも隣地の庭である余地また見上げると北空への目線の抜けがあった。

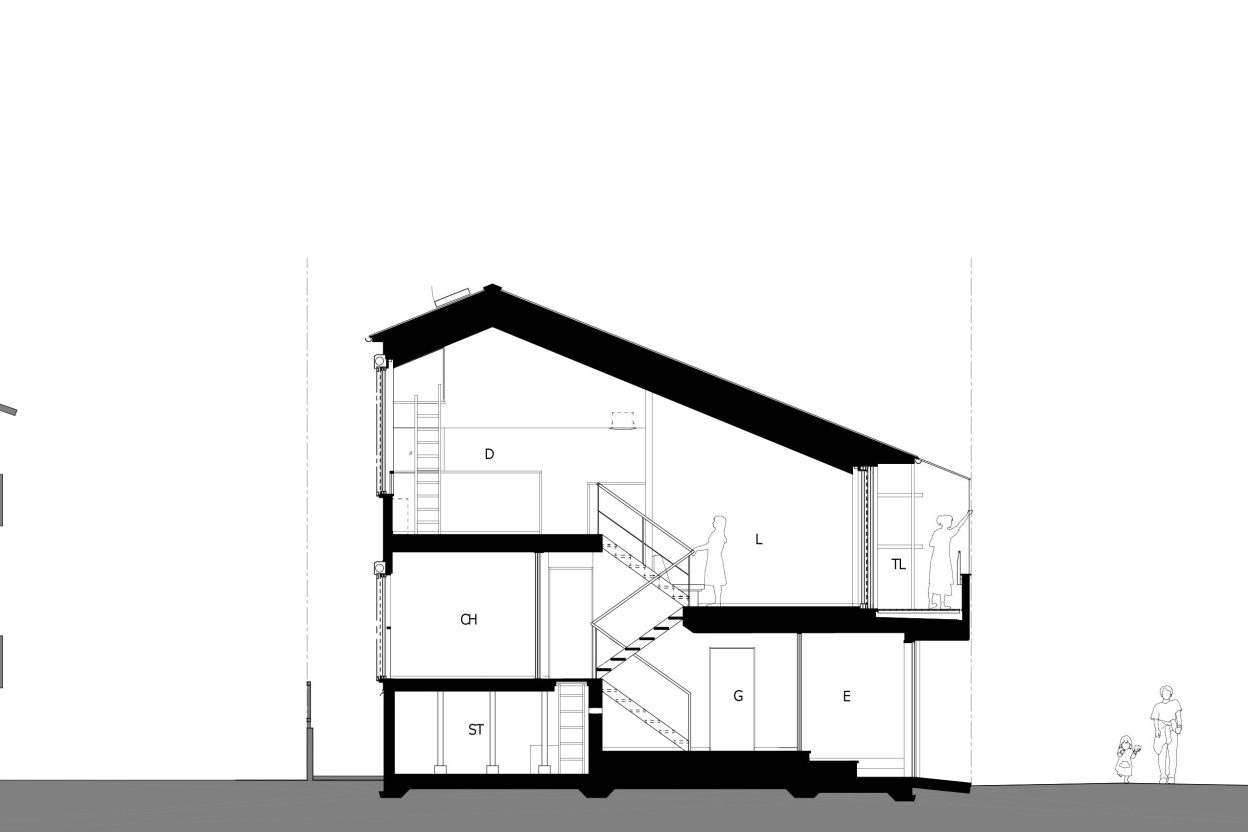

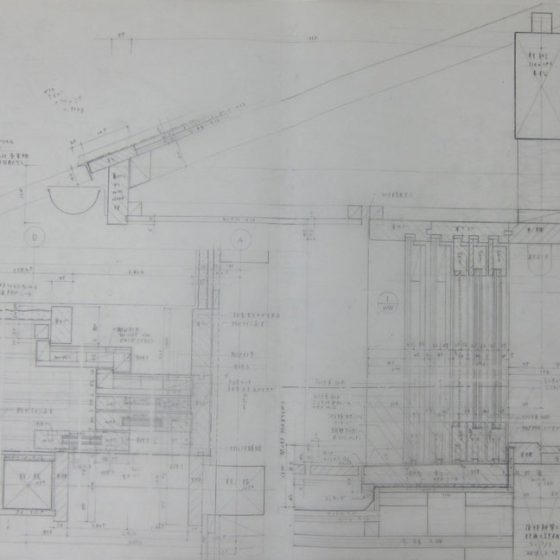

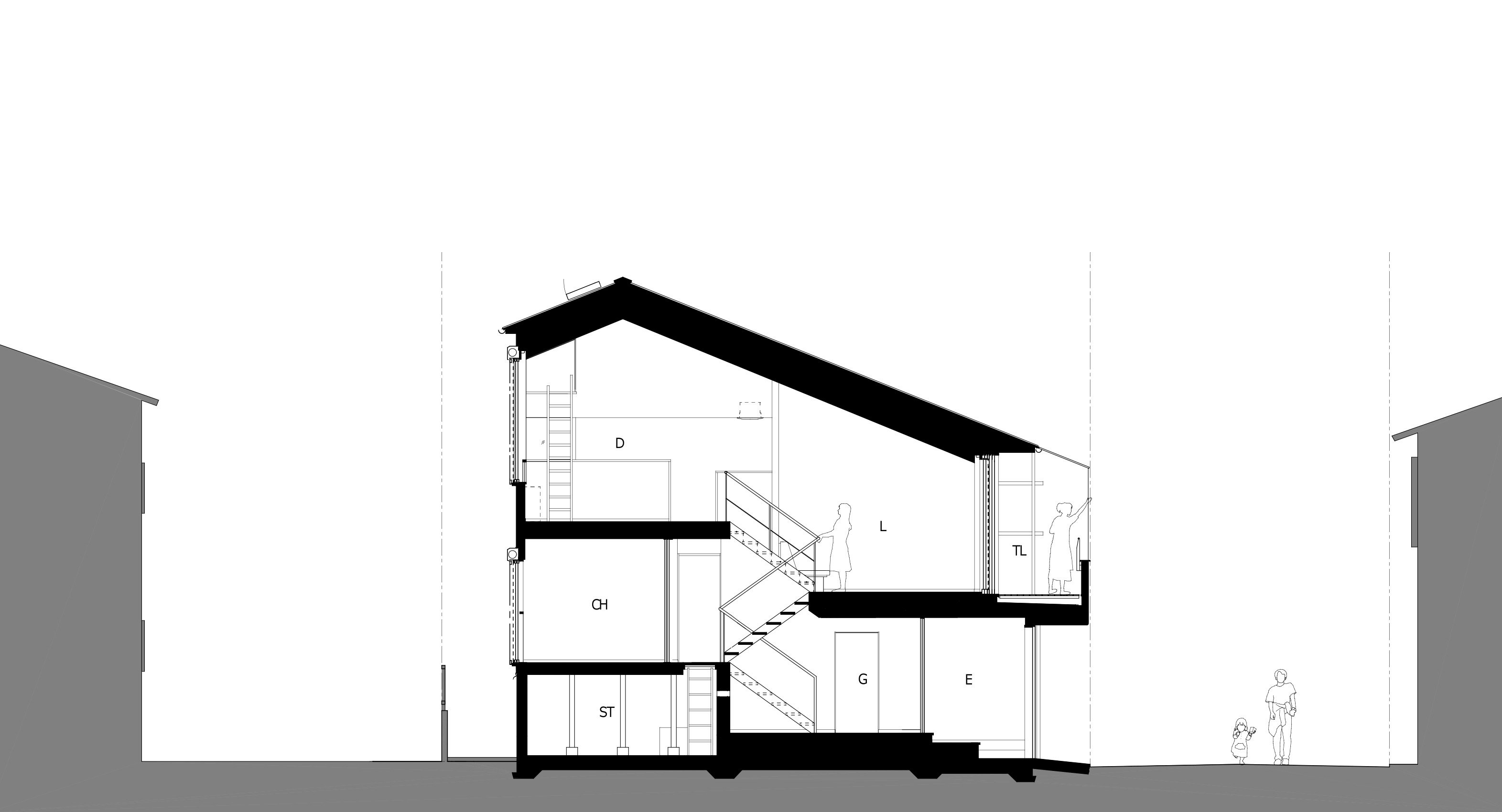

形態は既存の街並みに合わせ、道路側の軒高は低く抑え、長い奥行きを利用して奥に向かって容量を増やす形状とすることで、道路を歩いた時の建物からの圧迫感を抑えながら容量を確保した。

南北短辺側からのみの採光では窓から遠い一階の中央部分に光が届きにくい。二階の床を割り、容量の大きくなっている北側の床レベルを半階上げることで、明るい二階の光を一階まで届けるようにした。スキップフロアにすることで、廊下と階段を兼ねることができ、動線に使う面積が少なくて済む。階段の吹き抜けを通して建物全体をほぼワンルームにし、個室は必要な時に区切るよう建具をつけた。階段は蹴込のない形状とし、階段の吹きぬけを通して、下階から風がぬけていく。

現代美術に携わるご夫妻のため、大きな本棚と美術作品を飾る巨大な壁(東外壁面)を用意し、途切れさせず見せることで、床面積の小さな空間をダイナミックに見せる。敷地唯一の目の抜けになる北空を動線の先に見えるよう配置することで、都会で最も手軽に感じられる自然である空をとりいれる仕掛けとしている。

道路沿いの二階テラスは広めにとり、植物を育て、太陽を感じる場所とした。その分、居間は狭くなるが、窓を全開放すると、テラスと一体となり床が広がる。テラスの腰壁は数少ない窓の一つである南窓が閉鎖的にならないよう低めに設定しているが、道行く人からの宅内への目線を遮る役割を果たし、街との距離感を調整している。半階上がった一階北側の部屋は明るくなり、床下に収納庫ができた。床下収納庫に加え、小屋裏を一部ロフトとし、階数を抑えながら、容量を増やしている。

界隈は商業地区のはずれのお寺の点在する地域。大通りから少し入った建てこんだ住宅街で、落ち着いた雰囲気だった。敷地は間口4.9m、奥行10.5mで北側にコブ付、南側接道。

京都市内はうなぎの寝床で有名なように、間口が狭く、奥行の長い土地が多くある。

狭い間口に居住性を確保するため、目一杯建物を広げると、両サイドからの採光は難しくなる。旧来であれば坪庭をとるところかもしれないが、現実は旧来の敷地をさらに小分けし、狭小敷地になっているため、敷地内に坪庭を確保すると建築面積が不足する。

間口2間半、奥行5間、建坪12.5坪をいかに広く使うか、

空地や余地を共有して成立している市街地のワンピースとしていかに縫い込んでいくか、

が課題だった。

この敷地の場合、東西隣地側はほぼ余地はないが南前面道路に加え、裏手の北側にも隣地の庭である余地また見上げると北空への目線の抜けがあった。

形態は既存の街並みに合わせ、道路側の軒高は低く抑え、長い奥行きを利用して奥に向かって容量を増やす形状とすることで、道路を歩いた時の建物からの圧迫感を抑えながら容量を確保した。

南北短辺側からのみの採光では窓から遠い一階の中央部分に光が届きにくい。二階の床を割り、容量の大きくなっている北側の床レベルを半階上げることで、明るい二階の光を一階まで届けるようにした。スキップフロアにすることで、廊下と階段を兼ねることができ、動線に使う面積が少なくて済む。階段の吹き抜けを通して建物全体をほぼワンルームにし、個室は必要な時に区切るよう建具をつけた。階段は蹴込のない形状とし、階段の吹きぬけを通して、下階から風がぬけていく。

現代美術に携わるご夫妻のため、大きな本棚と美術作品を飾る巨大な壁(東外壁面)を用意し、途切れさせず見せることで、床面積の小さな空間をダイナミックに見せる。敷地唯一の目の抜けになる北空を動線の先に見えるよう配置することで、都会で最も手軽に感じられる自然である空をとりいれる仕掛けとしている。

道路沿いの二階テラスは広めにとり、植物を育て、太陽を感じる場所とした。その分、居間は狭くなるが、窓を全開放すると、テラスと一体となり床が広がる。テラスの腰壁は数少ない窓の一つである南窓が閉鎖的にならないよう低めに設定しているが、道行く人からの宅内への目線を遮る役割を果たし、街との距離感を調整している。半階上がった一階北側の部屋は明るくなり、床下に収納庫ができた。床下収納庫に加え、小屋裏を一部ロフトとし、階数を抑えながら、容量を増やしている。